- 热点文章

-

- 09-14关于高等职业院校弱电专业教改的探索

- 11-28东芝将在2009年CES带来新水平的前沿技术

- 11-28互联网:世界的镜子

- 11-28中美文化论坛研讨数字技术保护文化

- 11-28浅析“三鹿集团奶粉事件”危机根源

- 11-28新媒体的发展及其教育创新应用研究

- 11-28楼宇信息系统的现状与应用以及发展趋势

- 11-28中国2009世界邮展60城市巡邮漯河站启动

- 11-28打造焕发生命活力的教育时空

- 11-28观察中国管理教育30年

- 11-28驾驭论:科学发展的新智囊

- 11-28软着陆将解读中国管理国际化新走势

- 11-28创建中国水电国际化强势品牌

- 11-28管理科学进入新观察时代

- 11-28全球化传播语境下的家国建构

- 11-28网络民主对公民社会建设的影响研究

- 11-28奥运后中国酒店业的发展分析

- 11-28国家创新系统下的大学科研管理研究

- 11-28高校数字图书馆建设及服务模式探讨

- 11-28非均衡理论及我国房地产市场供求

- 11-28绿色、安全和通讯是汽车电子的未来

- 11-28敦煌莫高窟将为游客建"数字洞窟"

- 11-28思科新软件平台帮媒体公司建社交网络

- 11-28苹果乔布斯:用13年给IT业洗一次脑

- 11-28海外传真:2008年数字印刷市场回顾

- 11-28东芝将在2009年CES带来新水平的前沿技术

- 11-28互联网:世界的镜子

- 11-28中美文化论坛研讨数字技术保护文化

- 11-28故宫国图面临“数字化”难题 缺乏专门人才

压驱注水提高低渗透油藏采收率研究 ——以胜坨油田坨斜726单元为例

2025-01-13 13:01:00 来源:能源科技

吴媛媛 黄志伟 崔永北 张梦帆

(中国石化集团胜利油田分公司胜利采油厂,山东东营 257051)

0引言

特低渗油藏的自然驱替动力包括边底水驱、溶解气驱、岩石的弹性驱等[1]。由于特低渗油藏本身的孔隙度小,渗透率很低,油藏的天然驱替动力不足,导致采收率比较低,不能够达到很好的开发效果。实际开发中主要通过超前注水、酸化压裂、增加注采井数、调整井网、改变油藏注采比、控制井底流压、调整油藏的采油速度等措施补充储层能量[1],增大油藏的驱替动力[2]。如何及时补充地层能量、建立有效的驱替动力系统,对特低渗油藏的开发至关重要。

本文基于特低渗油藏开发理论和实践,分析影响驱替动力的主要因素。结合胜坨油田坨斜726单元的实际开发实践,对压驱注水开发方式下影响特低渗油藏的驱替动力主要因素(比如启动压力、合理注水压力、注水时机、压力保持水平、井网系统等)进行研究,以期在开发过程中使油层具有持久稳定的驱替动力,达到预期开发效果。

1地质背景与地层概况

1.1 区域构造特征

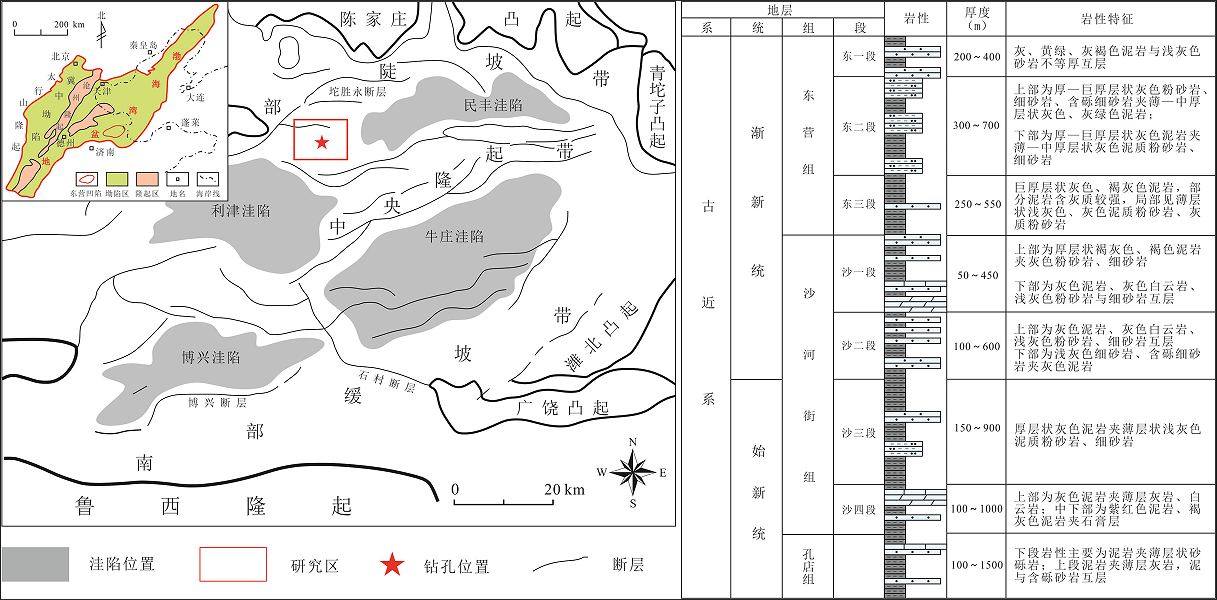

研究区位于东营凹陷北部陡坡带(如图1所示)。从区域构造古地理上看,早始新世,由于构造活动强烈,产生了陈家庄、博兴、金家等主要断裂,凹陷内部出现多个沉降中心晚始新世到早渐新世,东营凹陷内伸展裂陷作用强烈,此时中央隆起带开始隆起中晚渐新世,裂陷活动进入后期,受济阳运动影响,中央隆起带出现上拱趋势,初步形成了利津、民丰、牛庄、博兴4个洼陷及北部陡坡带、中央隆起带和南部斜坡带的构造格局[34]。

图1 东营凹陷区域构造位置图及综合柱状图

1.2 研究区地层特征

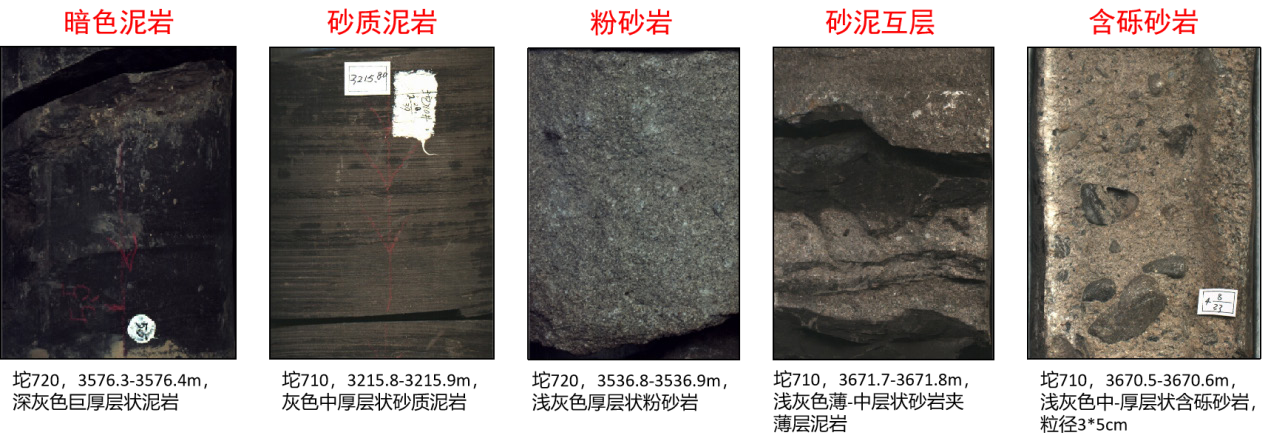

本次研究对象为胜坨油田胜北断层下降盘沙河街组沙四段上亚段,物源供应主要来自北部的陈家庄凸起,以半深湖—深湖沉积为主[5],岩性以粉砂岩、砂质泥岩、中细砂岩、含砾中细砂岩为主(如图2所示)。

1.3 研究区开发概况

1994年坨71单元投入开发以来,经历了多次勘探、扩边。2013年,通过对构造情况、沉积规律重新认识,将勘探目标瞄准深水滑塌浊积扇独立砂体(如图3所示)。该型储层岩性主要以棕褐色、灰黄色中厚层状油浸细砾岩、砂岩、泥质砂岩为主,储层平均孔隙度14.2%,平均渗透率2.53×103μm2,为低孔、低渗储层,原油密度0.86g/cm3属低含硫轻质原油,地质储量202万吨。

通过前期的试油试采发现,一是本区块平面上单井产能与储层物性及厚度呈正相关性。例如2020年3月投产的坨斜726井,位于砂体中心部位,储层物性好,初期产能高,日油可达63吨/天。二是油井压裂可以取得较好的增产效果。本区STT710自喷投产后末期日油1.9吨/天,经过压裂后日油上升至13.3吨/天,油井压裂后扩大了油藏体积,改善了储层渗透性。三是天然能量开发,产量递减较快。从区块整体开发情况来看,单井日油递减整体呈两段式,初期产量递减较快,平均年递减率54.6%,后期供液不足,日液小于2吨。

制约单元效益开采主要有两方面的问题一是投产初期产能高,后期产量递减大。本块压力系数高、存在高渗条带,是实现初期高产的原因,但厚度偏薄、砂体范围小导致油井“能量体积”小,衰竭速度快,递减快。从该区块历史开采情况看,弹性开发不能解决能量供应问题,无法取得长期开发效果。二是受物性影响,水井注入难,油井见效难。受沉积环境的影响本区产层单一,砂体较为封闭,弹性开发导致采出程度低。针对本区高压低渗油藏特征,一般采用小井距、密井网开发,通常投入大、效益差。依据本区块储层特征,需采用非常规的水驱手段。

结合开发实践,把水力压裂与压驱注水结合起来,有效解决低渗油藏注采两难,提高采收率。基于沉积砂体展布、对应受效井情况,转注坨斜726井,采用超前注水原则进行开采,探索压驱注水技术在低渗浊积岩油藏开发的适应性。

2.压驱注入过程及效果分析

2.1 注入过程概述

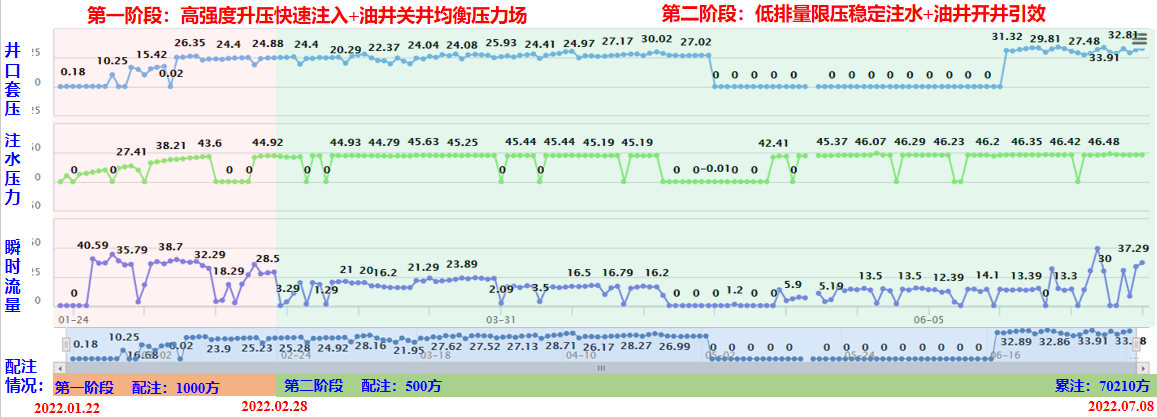

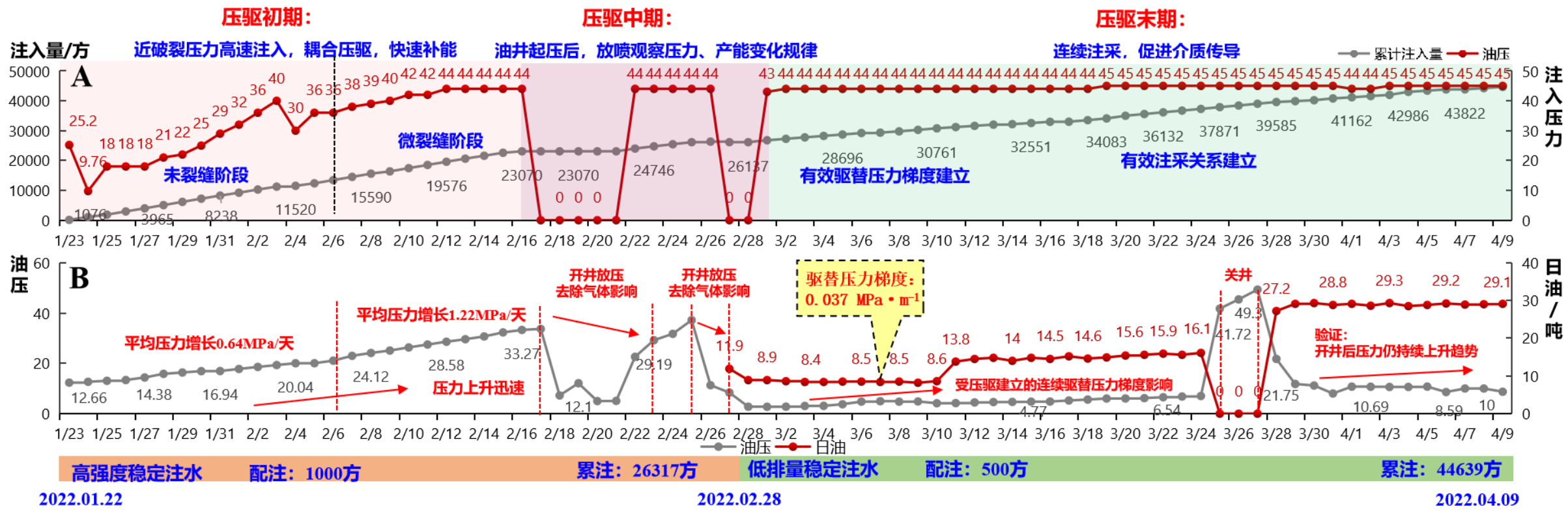

图4 坨斜726井注入情况变化表(2022.01.22—2022.07.08)

图4 坨斜726井注入情况变化表(2022.01.22—2022.07.08)

从注入情况看(如图4所示),在井口增压的情况下,低渗透储层的吸水能力远远超出高渗透砂岩。坨斜726压驱井组油藏中深4085.8米,储层渗透率1.73×103um2,储层厚度14~17米,破裂压力51.8MPa,常规注水不吸,91天累计注水50111立方米,平均日注水550立方米。

整体可分为两阶段注入。

第一阶段,高强度升压+关井均衡压力场。配注1000立方米/天,注入37天,累计注入26317立方米,注入时受效井关井,注入压力呈持续上升趋势。

第二阶段,低排量稳定注水+观察压力扩散情况开井引效。配注500立方米/天(限压45兆帕),阶段注入23794立方米。注入压力最终稳定在44~45MPa。

2.2 采出端压力变化及效果分析

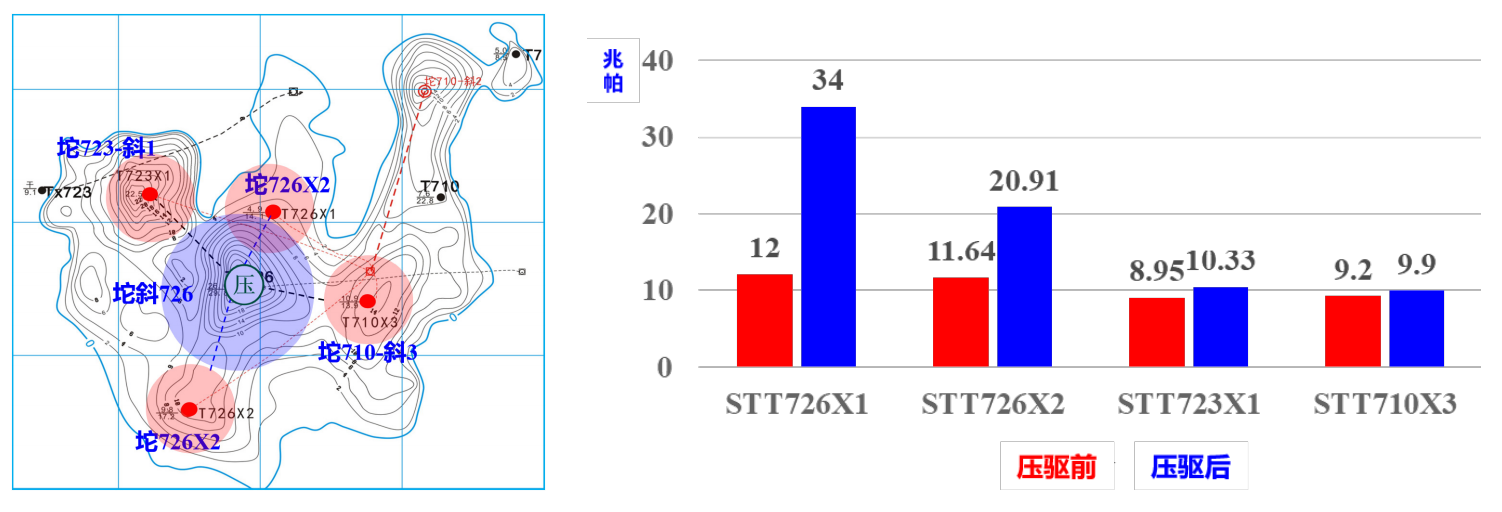

经过91天的压驱注水,累计注入量50111立方米,基于动态响应来看,南北向受效油井压力大幅上升,东西向油井不同程度受效(如图5所示)。

图5 坨斜726单元受效井压力变化情况

STT726X1、STT726X2与STTX726动态响应明显,其中STT726X1压力上升幅度最大注入后STT723X1、STT710X3压力无明显上升,推测与STTX726是不连通的,为独立砂体。必须说明的是,通过压驱注入受效油井均保持自喷生产。

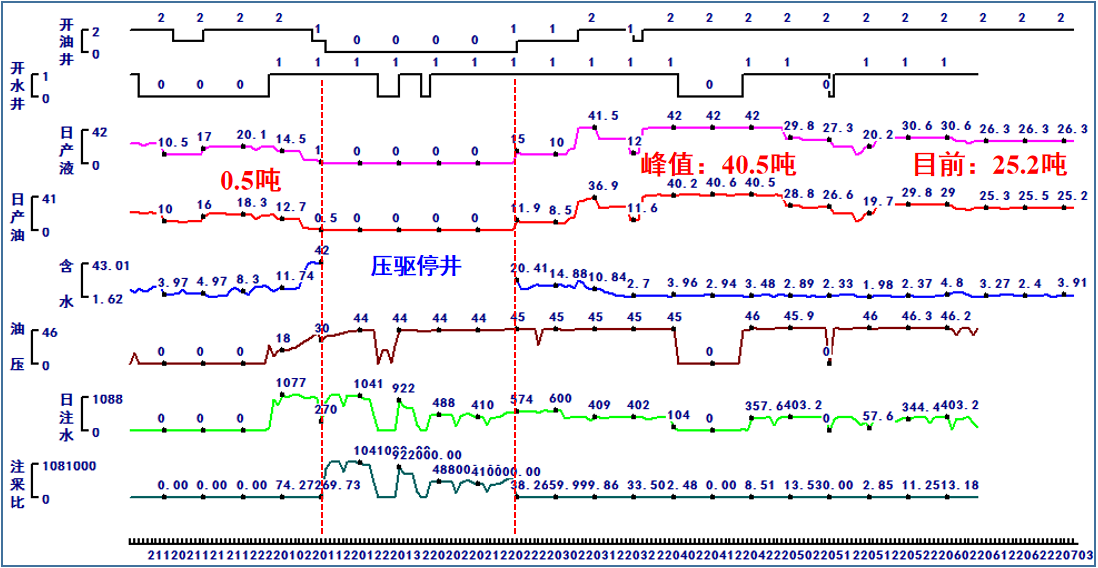

从受效最为明显的STT726X1、STT726X2看,压驱前日油0.5吨/天上升到目前25.2吨/天,最高时达到40.5吨/天,含水由压驱前11.74%下降至3.91%,从受效井生产情况看,产生了有效驱替。

图6 坨斜726压驱受效井组开发生产曲线

3有效驱替的建立

从建立有效驱替的角度看,根据能量变化,确定合理注采比及采油速度。在此基础上,通过分析古环境变化特征及沉积储层分布,确定注水压力和注水时机,保证在开发过程中有持续、稳定的驱替动力。

3.1 主流线沿主应力方向快速突破

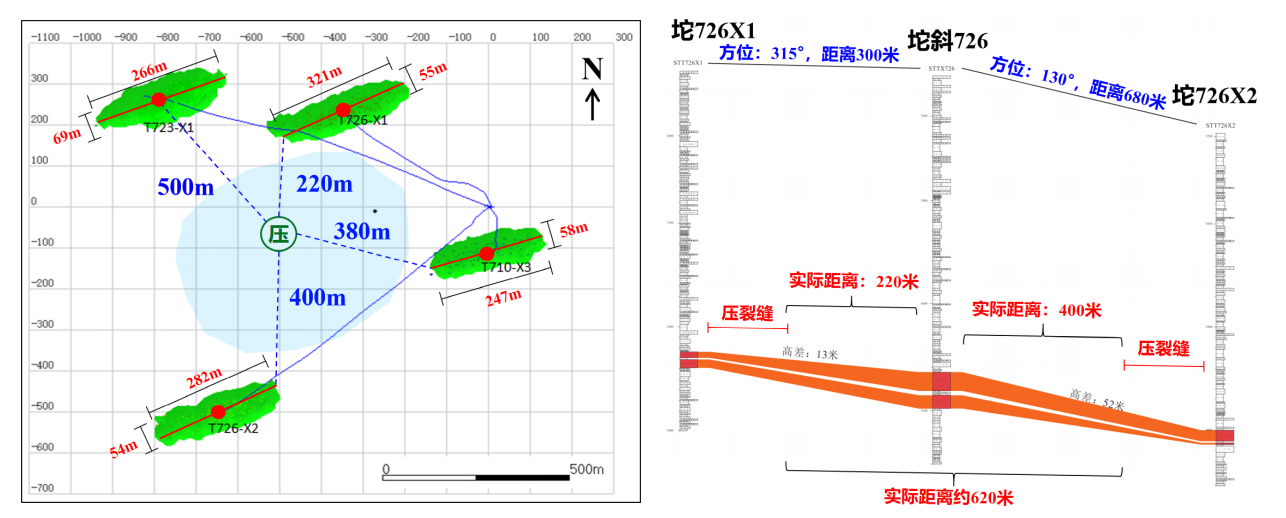

基于对应油井受效情况分析(如图7所示),主要是STT726X1、STT726X2压力上升较快。根据压裂裂缝监测结果来看,坨斜726单元主应力方向为北东向66°~80°。表面上看,对应油井压力上升较快的STT726X1、STT726X2同主应力方向一致。从沉积环境、搬运机制的角度分析,研究区沙四纯上沉积期属于典型的断陷湖盆陡坡带深水重力流沉积地层,顺物源方向北部(STT726X1)湖盆边缘到南部(STT726X2)湖盆中心,沉积地层整体呈现北高南低的趋势。

同排主应力方向上,通过压裂改善油藏体积,导致纯基质的井距大幅缩短(STT726X1距注入井220米,STT726X2距注入井400米)。在高泵压的大排量注入下,极易沿主应力突破,形成瞬间见效,使点状驱转变为排状驱,整体扩大了波及体积。

图7 左侧为对应油井微地震监测改造的油藏体积图(SRV),右侧为坨斜726块地层连井剖面图

基于构造高差、砂体展布及储层连通性综合分析,发现沉积相带的发育是决定有利储集体展布的物质基础,STT726X1、STT726X2受效有差异,主要受深水重力流砂体展布的影响。由于断层活动触发斜坡失稳滑塌,以砂质滑动滑塌沉积为主,随着搬运距离的增加,其前端可能与主体分离出现滑脱体,最终与舌状体分离,并在其前端单独形成远端砂质碎屑流沉积,推测STT726X1、STTX726为滑塌主体,STT726X2储层为单独滑脱体,与主体存在弱连通。

3.2 近破裂压力注水产生的微裂缝改善了储层渗透性

在配注为1000立方米/天的情况下,基于注入端注入压力变化、采出端(STT726X1)油压涨幅,将其分为两个阶段。第一个阶段为未裂缝阶段,注入端表现为短时间高排量注入,注入压力呈缓慢上升趋势,注入量达11520立方米时,注入压力最高达到40Mpa,采出端(STT726X1)平均压力涨幅为0.64Mpa/天第二个阶段为微裂缝阶段,注入端表现为注入压力突然由40Mpa下降至30Mpa,而后缓慢上升,稳定在44Mpa,而采出端(STT726X1)平均压力涨幅为1.22Mpa/天。通过注入端、采出端压力变化,发现近破裂压力注水使地层产生新的微裂缝。提高储层渗流能力,能实现快速注入增能,进一步提高地层后续稳定注入能力。它是产生稳定驱替动力的基础,保证了注入进度。

必须说明的是,注入端在稳定注入1000立方米/天的情况下,注入压力2月4日下降至30Mpa,而采出端受效油井(STT726X1)在2月5日压力出现了变化。这一耦合变化进一步反映了水驱前缘的扩散时间,为我们分析驱替压力梯度、压力扩散时间提供了数据支撑。

3.3 压驱建立的有效驱替动力是见效关键

渗流理论与特低渗油藏驱替动力的研究表明,只有当驱替压力梯度大于油层启动压力梯度时,有效注采关系才能建立。当生产井和注水井之间的距离小于极限注采井距时,注入端和采出端之间才能建立有效的驱替关系,使井组获得长期稳产(如图8所示)。

以受效最为明显的对应油井STT726X1为例。

压驱初期注入端近破裂压力大排量注入(配注1000立方米/天),为地层快速补充能量,对应油井STT726X1关井,其油压持续上升。注入量达23070立方米时,对应油井STT726X1油压达33.27Mpa。

压驱中期注入端与采出端耦合注采,为开关井去除气体影响,经过两次开关井,对应油井STT726X1开井后压力快速下降,最终油压由开井前33.27Mpa下降至3.25Mpa,此时日油约8.9吨/天。通过开关井观察,此时压力传导转化为介质传导。

压驱末期为促进介质传导,减少水窜风险形成稳定驱替,注入端配注降至500立方米/天,此时对应油井STT726X1在放喷状态下油压呈缓慢上升趋势,且日油由8.6吨/天上升至13.8吨/天。由此可知,此时建立了有效的驱替压力梯度。在3月24日进行第三次关井,验证是否真的建立了有效驱替压力梯度。这次关井憋压至49.3Mpa,开井后压力迅速下降至9.5Mpa,此时放喷状态下油压呈稳定上升趋势,日油为27.2吨/天,验证确实形成了有效驱替。

提高低渗透油藏多孔介质中的流体流动,必须施加较大的驱替压力梯度,将注入压力稳定在44MPa,配注500立方米/天,同时采出端在放喷状态下油压呈缓慢增加的趋势,保证日油呈上升趋势。基于采出端的压力和日油变化,建立有效驱替压力梯度。

上述公式表明,只要知道注水井和生产井的井底压力、地层压力以及注采井距就可以确定注采井之间任一点的驱替压力梯度。

综上所述,特低渗储层的特性是具有启动压力,启动压力大小主要取决于储层的渗透率,驱替压力梯度在注水井附近很大,而在注、采井之间逐渐减弱,注入水能量主要消耗在井筒附近。因此,在不同的注采井距下,只有当油层启动压力小于最小驱替压力梯度时,有效驱替关系才能建立[69]。基于注入端、采出端的压力变化和生产情况,我们认为有效驱替压力梯度已经建立,通过计算确定0.037 MPa·m1为有效驱替压力梯度。

4不同驱替动力下驱油效率存在较大差异

开发实践表明,中高渗透油藏储层与特低渗透储层的渗流规律不同,主要表现在常规储层的渗流遵循达西线性渗流规律。而低渗透储层的渗流则偏离达西线性规律,表现出低渗非达西渗流特征,且具有启动压力梯度,存在附加渗流阻力。

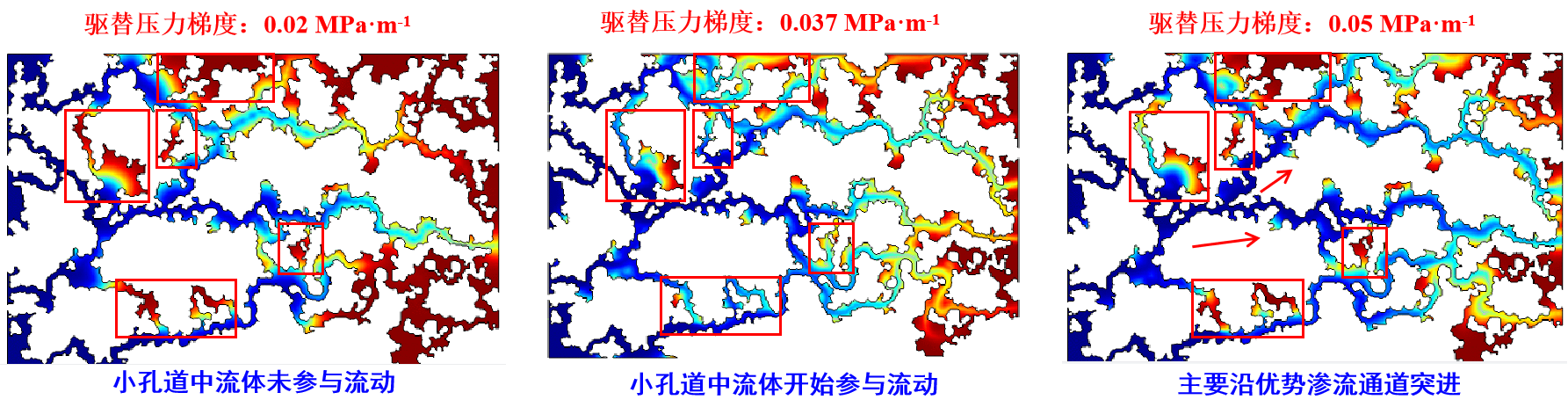

通过对坨斜726区块地层孔隙中的驱替关系进行模拟,考虑到原油密度、粘度、地层温度等因素,发现在低压力梯度下(驱替压力梯度为0.02MPa·m1),少数大孔隙中的流体参与流动,驱油效果较差随着压力梯度的逐渐提高(驱替压力梯度为0.037MPa·m1),逐渐有较小的孔隙孔道中的流体开始参与流动,驱油效率逐渐提高随着压力梯度的进一步提高(驱替压力梯度为0.05MPa·m1),流体主要沿着优势通道突进,驱油效率反而降低(如图9所示)。

图9 数值模拟坨斜726区块在不同驱替动力下流体变化情况

图9 数值模拟坨斜726区块在不同驱替动力下流体变化情况

过高的驱替动力不一定有较好的驱油效率,在提高注水量和采液量的同时,还应考虑最佳的驱替动力。通过数值模拟表明,当驱替压力梯度保持在0.037 MPa·m1时,驱替效果最好,采出程度最高。

5结语

本文在精细岩性描述、沉积特征和地层对比分析的基础上,对坨斜726区块压驱井组注入端、采出端压力变化和生产情况的响应变化规律进行了深入研究,取得了如下认识

(1)通过地层对比和实际注入情况分析,发现沉积相带的发育是决定有利储集体展布的物质基础。STT726X1、STT726X2受效有差异主要受深水重力流砂体展布的影响,由于断层活动触发斜坡失稳滑塌,以砂质滑动滑塌沉积为主,随着搬运距离的增加,其前端可能与主体分离出现滑脱体。

(2)依据注入压力和受效油井压力变化响应,识别出两个储层变化阶段。第一个阶段为未裂缝阶段,注入端表现为通过短时间高排量注入,注入压力呈缓慢上升趋势。注入量达11520方时,注入压力最高达到40Mpa,采出端(STT726X1)平均压力涨幅为0.64Mpa/天。第二个阶段为微裂缝阶段,注入端表现为注入压力突然由40Mpa下降至30Mpa,而后缓慢上升,稳定在44Mpa而采出端(STT726X1)平均压力涨幅为1.22Mpa/天,近破裂压力注水产生的微裂缝改善了储层渗透性。

(3)基于注采情况和影响特低渗油藏驱替动力因素的综合分析,当驱替压力梯度大于油层启动压力梯度时,有效的注采关系才能建立。通过注入端、采出端的压力变化和生产情况分析,在本区块建立了有效驱替压力梯度,有效驱替压力梯度为0.037 MPa·m1。在此基础上对地层孔隙中的驱替关系进行模拟,发现不同驱替动力下驱油效率存在较大差异,过高的驱替动力不一定有较好的驱油效果,在提高注水量和采液量的同时,还应考虑最佳的驱替动力,使井组获得长期稳产。

参考文献

[1] 李达.特低渗透油藏驱替动力研究[D].西安:西安石油大学,2011.

[2]何贤科,陈程.低渗透油田建立有效驱替压力系统研究[J].特种油藏,2006(2):5657,69.

[3] 陈柄屹,林承焰,马存飞,等.陆相断陷湖盆陡坡带深水重力流沉积类型、特征及模式—以东营凹陷胜坨地区沙四段上亚段为例[J].地质学报,2019,93(11):29212934.

[4] 董欣君,冯阵东,宁淑媛,等.东营凹陷沙四上细粒沉积岩段米兰科维奇旋回及沉积响应[J].河南理工大学学报(自然科学版),2022,41(2):4656.

[5] 李志鹏,林承焰,董波,等.影响低渗透油藏注水开发效果的因素及改善措施[J].地学前缘,2012,19(2): 171175.

[6] 张世明,杨勇,曹小朋,等.特低渗透滩坝砂油藏超前压驱技术及其应用[J].大庆石油地质与开发,2024,43(3):193202.

[7] 杨勇,张世明,曹小朋,等.胜利油田低渗透油藏压驱开发技术实践与认识[J].油气地质与采收率,2023,30(6):6171.

[8] 杨勇,张世明,曹小朋,等.胜利油田CO2高压混相驱油与封存理论技术及矿场实践[J].石油勘探与开发,2024,51 (5):10801091.

[9]杨勇,曹绪龙,张世明,等.老油田“3+2”大幅度提高采收率技术内涵、机理及实践[J].油气地质与采收率,2024 (12):19.

作者简介吴媛媛(1982—),女,硕士,高级工程师,研究方向油气藏开发研究与管理。

Enhanced Oil Recovery ratio of Low Permeability Reservoirs by Pressureoperated Water Injection: A Case Study of Tuoxie 726 Unit in Shengtuo Oilfield

WU Yuanyuan,HUANG Zhiwei,CUI Yongbei,ZHANG Mengfan

(Shengli Oil Production Plant, Shengli Oilfield Company, SINOPEC, Dongying Shandong 257051)

Abstract:The study on the effective displacement dynamics of pure upper submember of Sha 4 in Block 71 of Shengtuo Oilfield can provide theoretical support for the development of turbidite reservoir in Dongying sag. Through the detailed analysis of the formation and actual injection conditions in Tuo 71 area of Shengtuo Oilfield, it is coucluded that the difference between STT726X1 and STT726X2 is mainly affected by the distribution of deepwater gravity flow sandstone. According to the pressure changes and production conditions at the injection end and the production end, we established the effective displacement pressure gradient in this block, and which considered to be 0.037 MPa·m1. On this basis, the displacement relationship in the formation pores is simulated, and it is found that there are great differences in oil displacement efficiency under different displacement dynamics, and too high displacement dynamics may not have better displacement efficiency. While improving the amount of water injection and liquid production, the best displacement dynamics should also be considered to achieve longterm stable production of the well group.

Key words:Shengtuo Oilfield;pure upper submember of Sha 4;pressureoperated water injection;microfractures; effective displacement dynamics

上一篇:天然气井质量管理探索