- 热点文章

-

- 09-14关于高等职业院校弱电专业教改的探索

- 11-28东芝将在2009年CES带来新水平的前沿技术

- 11-28互联网:世界的镜子

- 11-28中美文化论坛研讨数字技术保护文化

- 11-28浅析“三鹿集团奶粉事件”危机根源

- 11-28新媒体的发展及其教育创新应用研究

- 11-28楼宇信息系统的现状与应用以及发展趋势

- 11-28中国2009世界邮展60城市巡邮漯河站启动

- 11-28打造焕发生命活力的教育时空

- 11-28观察中国管理教育30年

- 11-28驾驭论:科学发展的新智囊

- 11-28软着陆将解读中国管理国际化新走势

- 11-28创建中国水电国际化强势品牌

- 11-28管理科学进入新观察时代

- 11-28全球化传播语境下的家国建构

- 11-28网络民主对公民社会建设的影响研究

- 11-28奥运后中国酒店业的发展分析

- 11-28国家创新系统下的大学科研管理研究

- 11-28高校数字图书馆建设及服务模式探讨

- 11-28非均衡理论及我国房地产市场供求

- 11-28绿色、安全和通讯是汽车电子的未来

- 11-28敦煌莫高窟将为游客建"数字洞窟"

- 11-28思科新软件平台帮媒体公司建社交网络

- 11-28苹果乔布斯:用13年给IT业洗一次脑

- 11-28海外传真:2008年数字印刷市场回顾

- 11-28东芝将在2009年CES带来新水平的前沿技术

- 11-28互联网:世界的镜子

- 11-28中美文化论坛研讨数字技术保护文化

- 11-28故宫国图面临“数字化”难题 缺乏专门人才

复杂断块大跨度油藏层系井网重构研究及应用 ——以L477井区为例

2025-01-10 13:54:00 来源:能源科技

赵玉芝1 王红梅1 郭发军1 王亚洲2 王秀伟1 邵敏敏1 魏 宁1 高仁安1

(1.华北油田勘探开发研究院,河北任丘 062552;2.华北油田开发部,河北任丘 062552)

摘 要:针对复杂断块大跨度油藏层间水驱不均衡、注采系统失衡等问题,本文以L477井区为例,运用油藏工程和数值模拟方法,纵向建立以储量丰度经济界限、渗透率级差等参数为主要指标的层系细分评价方法,平面上以转流线为目标的井网井型优化设计,形成了储量丰度高区域细分两套层系重构井网、丰度低区域错层注水缩小井段矢量注采系统调整模式。方案部署20口内部调整井。目前完钻20口,井区日产油由61吨上升到105吨,自然递减减缓2.5个百分点。本文的研究成果对复杂断块大跨度油藏均衡水驱技术具有较强的指导作用和借鉴意义。

关键词:复杂断块大跨度油藏;开发矛盾;技术经济界限;层系细分;重构水驱井网

中图分类号:TE324文献标识码:A文章编号:1671-2064(2024)21-0012-05

0引言

华北油田注水砂岩油田以复杂断块大跨度油藏为主,主要采用一套层系注水开发,已进入“双高”开发阶段。受开发井段长、射开层数多、套损套变严重及注采井网完善程度差等因素影响,常规调整政策适应性差,加之油水流线分布复杂,需要在深化剩余油潜力的基础上,立足提高水驱控制和水驱动用程度,进行层系井网的调整[1-3],达到纵向上缩小井段、减少层间矛盾,平面上转流线、促见效,提高注水效果。

1开发简况

L477井区主要含油层位为东三段及沙一上段,含油井段约800米,纵向分为9个油组64个小层。沉积环境逐渐从三角洲相向河流相过渡,砂体分布规模小、横向变化大、非均质性严重。该油藏在1984年以200~400米井距不规则井网投入注水开发,后期经历井网加密、滚动扩边,井距缩小至200~250米。目前总井数80口,开井56口,平均单井日产油2.1吨,综合含水86.2%,采油速度0.36%,处于低速低效开发阶段。

2层系井网存在的问题及潜力分析

2.1 层系井网存在的问题

2.1.1射开井段长,跨度大,层间矛盾突出

统计80口油水井,射开井段大于300米的生产井占比为42.3%,平均单井生产油层24.9米/11层,58.9%单井动用层数在8层以上,不产液和不吸水厚度分别占到56.3%、60.5%,层间干扰严重。

2.1.2大部分砂体注采井网不完善,水驱控制程度低,以单向水驱为主

目前井距主要为200~250米,43.8%的单砂体油水井数比大于2,注采井网完善程度较差,同时受长停井影响,水驱控制程度由原来67.2%下降到61.5%,其中单向水驱控制程度为43.1%。

2.1.3井网失控严重,储量控制程度较低

该井区由于套损套变、高含水等因素造成长停井共24口,长停井比例为30%,主要集中在南部井区,井网失控严重。

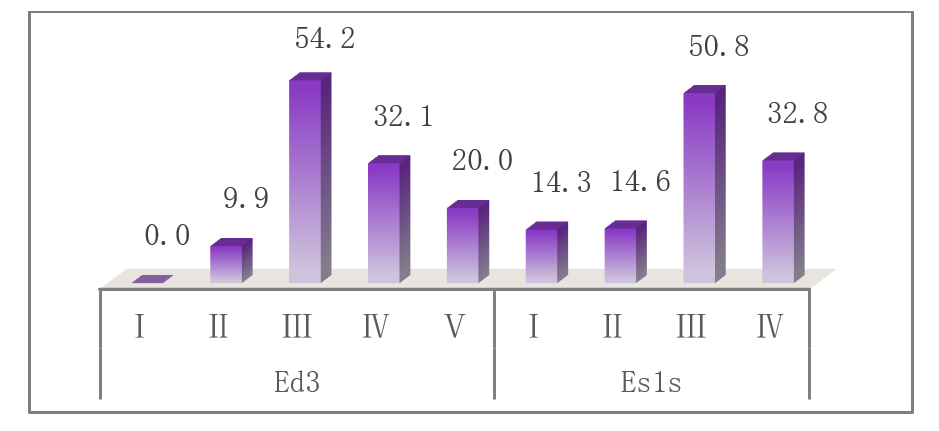

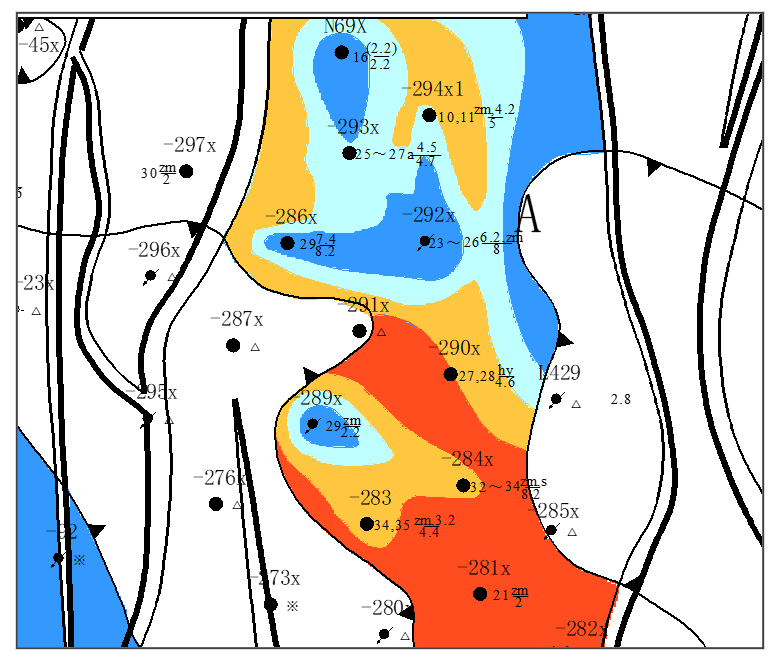

2.2油藏水淹规律分析

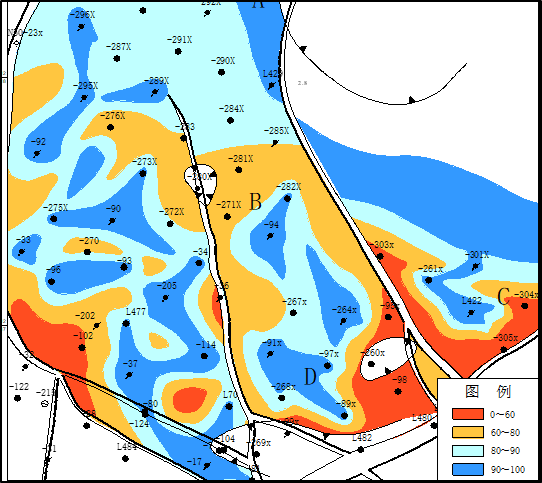

将油藏生产动态与剩余油饱和度测井资料相结合,综合分析认为,整体强水淹厚度比例为35.8%(占总射开厚度比例),主要集中在Ed3Ⅲ、Ⅳ和Es1sⅢ油组,其水淹厚度占总水淹厚度比例为67.4%(如图1所示)。Ed3Ⅴ、Es1sⅠ-Ⅱ油组物性差,注采见效不明显,水驱状况差。从分井区看,南部区域开采时间长,Es1sⅢ5-6小层、Ed3Ⅲ5小层砂体分布面积大,注采井网完善,见效明显,以网状强水淹为主。套损套变井网控制差区域、断层根部及非主力砂体水淹程度较弱或未水淹(如图2所示)。北部区域砂体分布范围小,注水后延单向突进快,以线性强水淹为主,而注采流线两侧、采油井翼侧以及非主力砂体水淹程度较弱(如图3所示)。

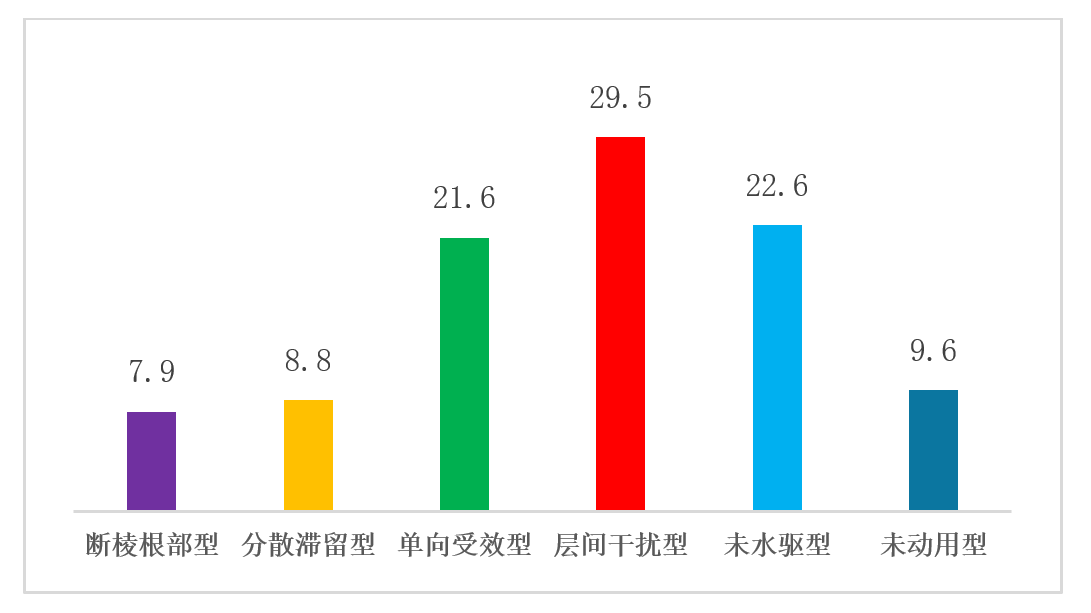

2.3剩余油潜力分析

在单砂体精细刻画、储量复算和单井分层算产的基础上,开展各井区剩余油分布规律和潜力规模研究:主力小层(Ed3Ⅲ8、Ed3Ⅳ5、Ed3V6、Es1sⅢ6)采出程度高,在30%以上,剩余地质储量仅占22.5%;非主力小层剩余储量采出程度在15%以下,是下一步主要的挖潜对象。平面上,南部区域剩余地质储量占比为70.8%,为主要剩余潜力富集区,剩余油类型以层间干扰型、单向受效型为主(如图4所示),另南部井区断层根部和长停井控制区仍有一定的剩余油潜力;北部井区剩余地质储量仅占29.2%,主要分布在中小砂体,纵向叠置性较差。

图4 L477井区平面剩余油地质储量比例图

3层系井网重构技术研究

3.1层系细分可行性研究

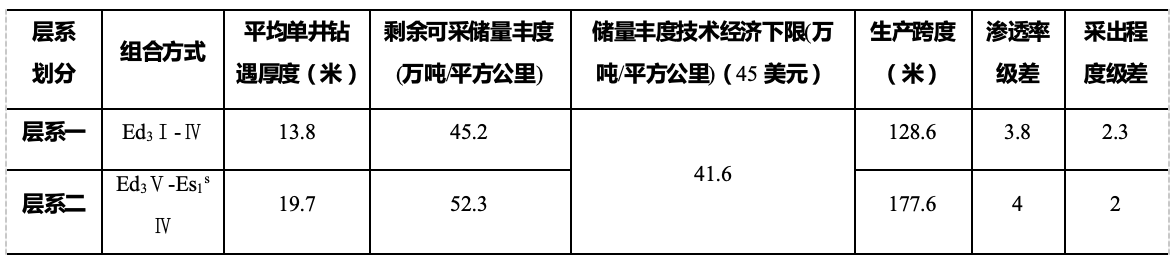

该区块长期合采合注,致使层间矛盾日益突出,动用程度逐年降低。细分层系开发是减缓层间矛盾的有效手段。根据该井区单井钻遇油层厚度、油层变化规律及储量丰度技术经济下限(45美元/桶下储量丰度技术经济下限为41.6万吨/平方公里)等参数分析(见表1)[4],南部井区单井钻遇油层厚度为31.1米/13.2层,平面分布相对稳定,且 Ed3和Es1s段剩余储量丰度均大于41.6万吨/平方公里,具备细分层系的物质基础;北部井区平均单井钻遇油层为21.6米/10.2层,但砂体分布零散、重叠面积小,其平面厚度从中心向两侧减薄,并且Es1s段剩余储量丰度低(9.3万吨/平方公里),独立开发经济不可行,不具备划分二套层系的条件。下一步应立足于目前注采井网,通过细分注水开发减缓层间矛盾。因此,储量丰度较高的南部井区实施细分层系开发。

3.2层系井网重构技术界限研究

3.2.1层系细分技术界限

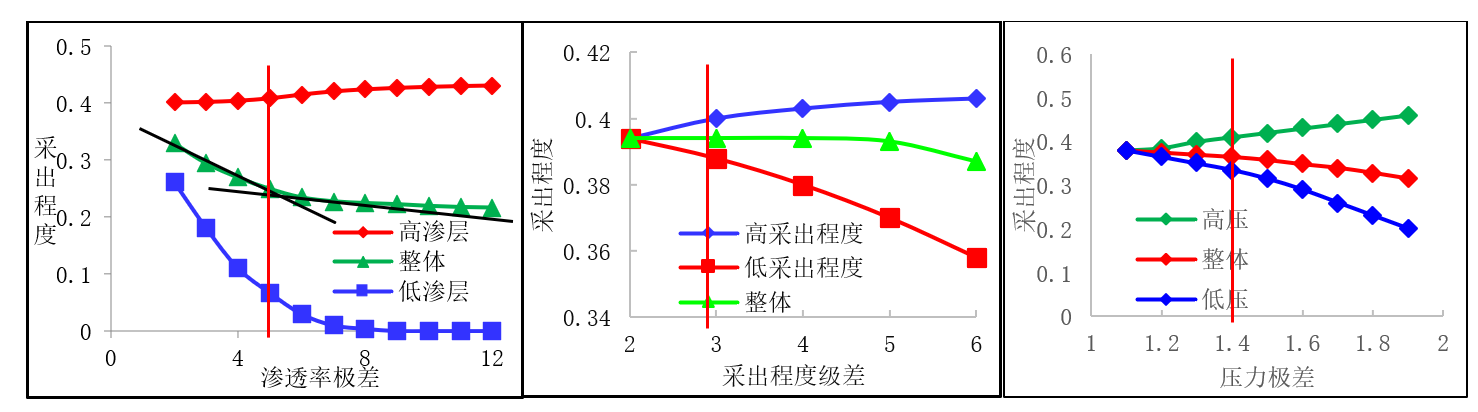

采用数值模拟和油藏工程数理统计方法,确定L477南部区域的渗透率级差、采出程度级差及射开厚度等细分层系技术界限[5]。首先,根据油藏实际地质参数建立概念数值模型,在保持井位、采液强度、生产压差等开采方式及条件不变的情况下,分别计算了不同渗透率、采出程度和压力级差条件下不同储层的采出程度[6],并进行变化规律分析。研究结果表明,各项参数级差越小,层间干扰越小,当渗透率级差大于4、采出程度级差大于5和压力级差大于1.4时,中低渗层采出程度下降趋势出现明显拐点(如图5所示),该拐点值为层系细分时的技术界限。

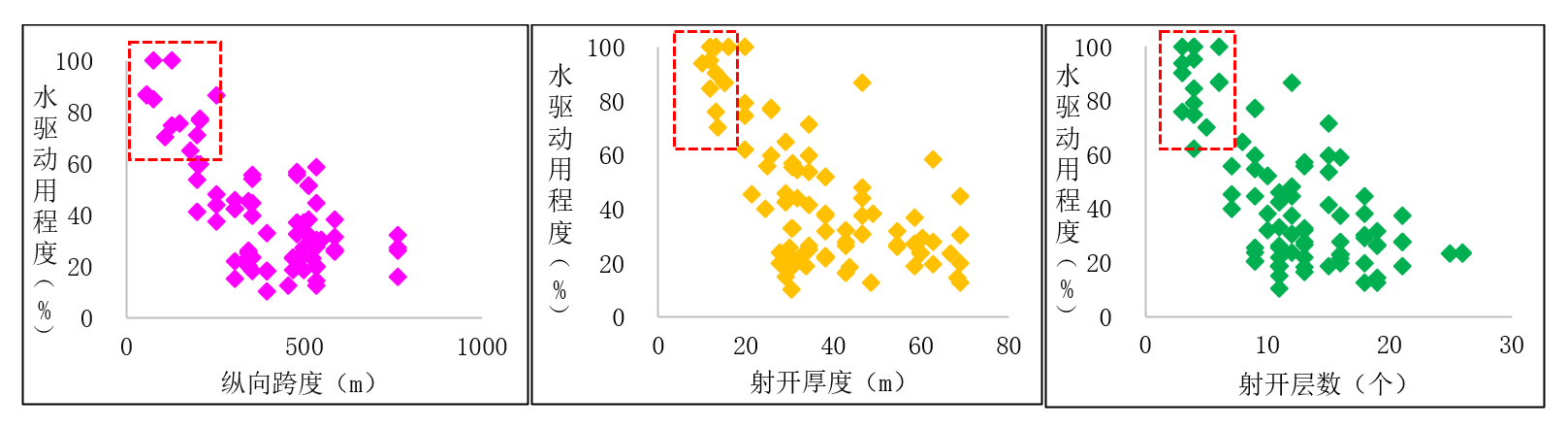

同时根据近两年52井次产吸剖面测试结果,分析了射开厚度、层数、生产跨度与水驱动用程度的关系,复杂断块油藏在高含水阶段水驱动用程度达到60%的标准,纵向跨度应小于150米,射开油层厚度最大值小于15米/7层(如图6所示)。

以上研究的细分层系技术界限值与目前实际参数相比较,该井区一套层系开发层间干扰严重(见表2),需要纵向合理组合减少层间干扰。

表2 L477井区层系细分技术界限

|

参数 |

界限值 |

L477南部井区实际值 |

|

渗透率级差 |

<4 |

8.9 |

|

采出程度级差 |

<3 |

7.8 |

|

压力级差 |

<1.4 |

2.5 |

|

油层跨度(m) |

<150 |

367 |

|

单井射开层数(层) |

<7 |

11 |

|

单井射开厚度(m) |

<15 |

24.9 |

3.2.2层系细分组合方式

根据层系细分技术经济界限研究成果、储层物性、油层分布特点、储量丰度技术经济界限及各油组生产状况等各项指标分析[7],南部井区Ed3Ⅰ-Ⅳ油组为一套层系,Ed3 V- Es1s III油组为第二套层系,分别进行水驱开发。其组合主要考虑到Ed3Ⅰ-Ⅳ油组物性相近, Ed3Ⅴ油组与储量规模小的Es1s I、Ⅱ油组物性及采出程度相近,同时Es1sⅢ油组采出程度高,水驱调整难度大,因此Ed3 V与Es1s段组合为一套层系,既减缓了Ed3段层间矛盾,又降低了Es1s段效益开发的风险,组合后生产跨度、渗透率级差等界限均在合理范围(见表3)。

3.2.3井网重构技术界限

(1)井网形式与井型

层系一(Ed3Ⅰ-Ⅳ油组):属于河流相沉积,砂体变化快,为提高井网对砂体的控制程度,避开水流优势通道方向,在剩余油富集区或断层根部补钻内部加密直井或小定向双靶井,形成近似反七点井网。

层系二(Ed3Ⅴ-Es1sⅣ油组):属于湖相沉积,砂体含油面积大,除Es1sⅢ5~6小层采出程度高水淹严重,其余砂体水驱状况差,剩余油片状分布;同时因套损套变影响,存在无井控制区,为提高水驱动用程度和井网对储量控制程度,兼顾Es1sⅢ5~6小层后期转三次采油的需求,按近似五点法井网部署内部加密井。

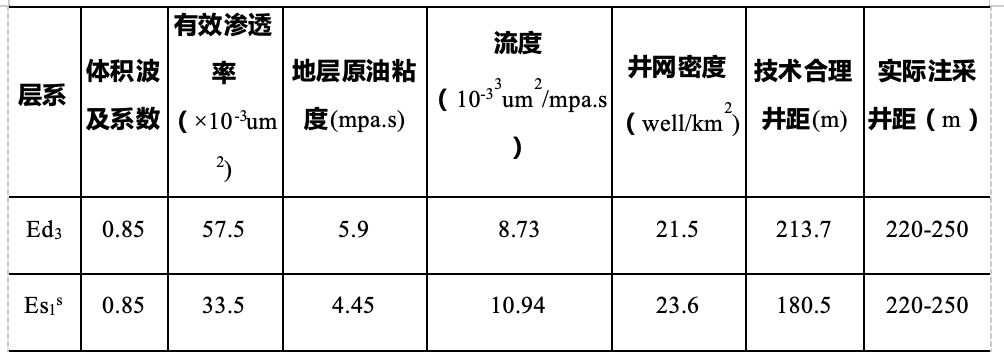

(2)合理井距

以该井区钻遇214个油砂体和注采见效状况为基础,建立了L477井区不同井控条件油层连通程度、水驱控制程度与井距(井网密度)的关系曲线。经分析可知,若油层连通率达到75%以上,水驱控制程度达到70%以上,注采井距应控制在170~200米左右(如图7、8所示)。同时通过分析历年井组注水见效情况,井距在160~170米物性较差层见效状况较好。此外,根据合理井网密度和经济界限公式计算,两套层系合理井网密度为21.5well/km2、23.6well/km2,测算井距为214米、180米(见表4)。目前实际井距为200~220米,综合考虑以上研究成果,物性相对较好、砂体分布规模较小的层系一合理井距为170~210米,层系二考虑非主力层物性相对较差,主力层(Es1sⅢ5~6)后期转三次采油,合理井距为160~180米。

3.2.4方案优化部署及实施效果

根据以上技术界限研究成果,南部井区新老井统筹考虑,重构各层系注采井网,共部署新井20口,其中层系一(Ed3Ⅰ-Ⅳ油组)部署新钻井6口,利用老井16口,层系二(Ed3Ⅴ-Es1Ⅳ油组)部署新井14口,利用老井12口,结合油水井转注转采、卡堵、恢复等措施25口,重构注采井网;北部井区通过增加注水井、卡堵等矢量化注采系统优化调整,开展流场调控,共提出配套油水井措施22口。该方案通过数值模拟预测,十年累计增油34.7万吨,采收率提高5.1%。

目前完钻20口,平均钻遇Ⅰ类油层21.3m/7.6层,Ⅱ类油层26.0m/12.0层,解释水淹层11.2m/2.7层;已投产6口,实施配套措施35口,井区日产油由61吨上升到105吨,自然递减减缓2.5个百分点,水驱控制程度、动用程度分别提高23、21个百分点。从水淹状况看,主力、非主力油组水淹厚度分别占钻遇油层厚度的37.6%、13.8%,层间剩余潜力较大,为复杂断块高含水油藏层系井网重构可行性提供依据。

4结语

在剩余油和层系细分技术界限研究的基础上,分区域分层系开展差异化调整。南部井区细分两套层系,通过补钻内部调整井和断层根部井,结合老井重构注采井网;北部井区通过油水井转注转采、卡堵等常规治理,优化注采系统,减缓层间矛盾。

针对复杂大跨度油藏非均质性强、油层变化快、水驱动用不均衡的特点,形成了储量丰度高区域相近组合重构井网、丰度低区域矢量化注采系统优化的调整模式,为同类油藏注水开发调整提供借鉴。

参考文献

[1]赵颖,田俊杰,刘义.复杂断块油藏合理开发层系优化实践[J].西部探矿工程,2016(8):47-48.

[2]杨通佑,罗迪强,李福橙.我国注水砂岩油田开发层系合理划分问题的探讨[J].石油学报,1982,8(3):31-40.

[3]赵守元,杨玉哲,纪德纯.大庆油田高含水期层系调整的几个问题[J].石油学报,1985,6(4):55-63.

[4]李留仁,袁士义,胡永乐.开发层系细分与重组的储量丰度技术经济下限[J].石油天然气学报.2011,33(4)125-128.

[5]董传杰,王延奇,杜春辉,等.复杂断块油藏开发后期层系重组可行性分析——以枣园油田枣1266断块为例[J].黑龙江科技信息,2015(18):57-58.

[6]曹刚.多层油藏层系重组开发指标预测方法[J].科学技术与工程,2015,15(4):212-215.

[7]鲍敬伟,宋新民,叶继根,等.高含水率油田开发层系的重组[J].新疆石油地质,2010,31(3):291-294.

作者简介:赵玉芝(1978—),女,山东阳谷人,高级工程师,研究方向:油藏开发。

Study and Application of Multilayer Well Pattern Reconstruction in Large-span Reservoirs with Complex Fault Blocks——Taking the L477 Well Area as an Example

ZHAO Yuzhi1,WANG Hongmei1,GUO Fajun1,WANG Yazhou2,WANG Xiuwei1,SHAO Minmin1,WEI Ning1,GAO Ren'an1

(1.The Exploration and Development Research institute of Petrochina Huabei Oilfield Company, Renqiu Hebei 062552; 2.Development Department of Petrochina Huabei Oilfield, Renqiu Hebei 062552)

Abstract:To solve the problem of uneven interlayer water driving and unbalance of injection-production system in complex fault block large-span reservoir,taking the L477 well area as an example, reservoir engineering and numerical simulation methods are used to establish the stratified subdivision evaluation method with the economic limit of reserves abundance and permeability level difference as the main indexes, and the well pattern optimization design with the flow line as the target on the plane. The vector injection-production system adjustment model is formed by subdividing two sets of stratified reconstructed well pattern in the area of high reserve abundance and reducing well spacing by split-zone waterflooding in the area of low abundance. The scheme deployed 20 internal adjustment Wells, and the numerical simulation predicted that the ultimate recovery rate could be increased by 5.3 percentage points. The research results have a strong guiding role and reference significance for the balanced water drive technology of large-span reservoirs with complex fault blocks.

Key words:large span reservoir with complex fault blocks;development contradiction;technical and economic boundary;hierarchical subdivision;reconstruct the water drive pattern